システムメンテナンスのお知らせ 2025年8月30日(土) 午後12:30~8月31日(日) 午後9:00 : 当時間帯は当ウェブサイトがご利用いただけません。

当期間中、ウェブサイトがアクセス可能になる時間帯がありますが、お使いいただくとエラーが発生する場合があります。メンテナンス完了までお待ちいただくようお願いいたします。ご不便をおかけして誠に申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

Maximum quantity allowed is 999

注文本数を選んでください。

発行誌 TCIメール > 化学よもやま話 >

化学よもやま話(2019年春)

~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 樹徳高等学校理科部

はじめに

TCIメールでは,国内外で活躍する中高等学校の科学クラブの活動を紹介しています。第11回目となる今回は,群馬県名産のこんにゃくや生糸に着目したユニークな研究で,「Google Science Jam 2015 グランプリ」や「第14回高校化学グランドコンテスト金賞」など数多く受賞し,さらに日本蚕糸学会や日本シルク学会で研究発表を行い,日本エネルギー学会誌に研究論文を掲載している樹徳高等学校理科部(群馬県桐生市)にスポットを当てたいと思います。

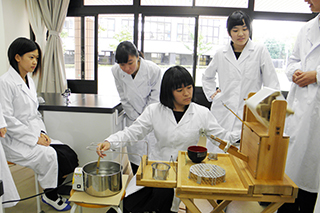

同校は,受身の学習から脱却した「自ら勉強に取り組める」生徒の育成を目指している学校法人で,「中高一貫校」と「高等学校」が併設されています。両校の授業は別々ながら,クラブ活動は合同で活動しているのが特色で,理科部も2名の顧問(広井先生,丹羽先生)による指導のもと,一つのクラブとして活動をしています。取材に伺った2018年10月13日は,校門で顧問の広井先生の出迎えを受け,実験室に案内されました。そこには,自ら蚕を飼育し,「上州座繰り(じょうしゅうざぐり)器」をあやつり,生糸をつむぐ生徒たちの姿がありました。

広井先生(左端),丹羽先生(右端)と理科部の皆さん

(展示会名物のTCIノートを手にしながら)

樹徳高等学校理科部の紹介

樹徳高等学校には,スーパーサイエンス・特別進学・総合・中高一貫など様々なコースがあります。そのため,理科部にも理系・文系を問わず多様な生徒が在籍しています。各部員は,個々の得意分野を活かして協力しながら,「1つの課題研究」にチームとして取り組んでいます。2018年度の部員は43名で,毎週土曜日午後と第2,4金曜日放課後に活動しています。

理科部は,プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の向上も兼ねて「化学クラブ研究発表会(日本化学会関東支部主催,3月開催)」,「サイエンスアゴラ」,「高校化学グランドコンテスト」,「Google Science Jam」などに積極的に参加しています。さらに,日本蚕糸学会や日本シルク学会で研究発表を行い,日本エネルギー学会誌(J. Jpn. Inst. Energy)に論文掲載をしています。また,課題研究に取り組む以外に,「全国高校生自然環境サミット」に参加したり,「尾瀬観察会」,「天体観望inぐんま天文台」,「富士山清掃」などの自然に触れるイベントを企画実施したりしています。これらのイベント参加も,科学と真摯に向き合う人材育成に役立っています。

理科部は,プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の向上も兼ねて「化学クラブ研究発表会(日本化学会関東支部主催,3月開催)」,「サイエンスアゴラ」,「高校化学グランドコンテスト」,「Google Science Jam」などに積極的に参加しています。さらに,日本蚕糸学会や日本シルク学会で研究発表を行い,日本エネルギー学会誌(J. Jpn. Inst. Energy)に論文掲載をしています。また,課題研究に取り組む以外に,「全国高校生自然環境サミット」に参加したり,「尾瀬観察会」,「天体観望inぐんま天文台」,「富士山清掃」などの自然に触れるイベントを企画実施したりしています。これらのイベント参加も,科学と真摯に向き合う人材育成に役立っています。

研究の内容

理科部では「地元地域に貢献できる,群馬県らしい独創的研究」を課題研究に掲げています。

1)温泉の熱エネルギーの利用を想定した,こんにゃく飛粉(とびこ)からバイオ燃料の生産

コンニャクイモからこんにゃくを製造する際に,副産物の「飛粉」が約40%も生成します。この飛粉には多くの多糖類が含まれています。しかし,特有のえぐみや刺激臭を有するため,有効な活用方法がなく,大半が廃棄されているのが実情です。理科部では,この飛粉からバイオ燃料を生産する研究を2006年度から始め,硫酸を用いた糖化,発酵,蒸留によりバイオエタノールが生成できることを明らかにしました。各工程後に生成する物質の成分分析には,HPLCとGCを用いています。

飛粉は群馬県内だけでも年間約4,000トン生成するため,温泉などの熱源があれば,理論上約1,000 kLものバイオエタノールを生産できる可能性を本研究は示したことになります。この成果は2010年の高校化学グランドコンテストで大阪市立大学長賞に輝いています。さらに,2017年にはそのまとめを日本エネルギー学会誌上で発表しています。

1)温泉の熱エネルギーの利用を想定した,こんにゃく飛粉(とびこ)からバイオ燃料の生産

コンニャクイモからこんにゃくを製造する際に,副産物の「飛粉」が約40%も生成します。この飛粉には多くの多糖類が含まれています。しかし,特有のえぐみや刺激臭を有するため,有効な活用方法がなく,大半が廃棄されているのが実情です。理科部では,この飛粉からバイオ燃料を生産する研究を2006年度から始め,硫酸を用いた糖化,発酵,蒸留によりバイオエタノールが生成できることを明らかにしました。各工程後に生成する物質の成分分析には,HPLCとGCを用いています。

飛粉は群馬県内だけでも年間約4,000トン生成するため,温泉などの熱源があれば,理論上約1,000 kLものバイオエタノールを生産できる可能性を本研究は示したことになります。この成果は2010年の高校化学グランドコンテストで大阪市立大学長賞に輝いています。さらに,2017年にはそのまとめを日本エネルギー学会誌上で発表しています。

- 「こんにゃく飛粉からバイオエタノールの生成」

2)色繭とこんにゃくシルク ~高機能シルクの創出~

群馬県の富岡製糸場は2014年の世界遺産登録で有名になりました。しかし,このとき部員たちは,収蚕量が全盛期の1/50以下と,絹産業が衰退の一途を辿っていることに気がつきました。そこで,「絹産業をもっと応援したい!アピールしたい!」との思いから「機能性のある生糸の生産」と「人工飼料のコスト削減」を理科部の新たな研究テーマに掲げ,現在も研究を続けています。上州座繰り器の操作は,専門職人に弟子入りして習得しています。

群馬県の富岡製糸場は2014年の世界遺産登録で有名になりました。しかし,このとき部員たちは,収蚕量が全盛期の1/50以下と,絹産業が衰退の一途を辿っていることに気がつきました。そこで,「絹産業をもっと応援したい!アピールしたい!」との思いから「機能性のある生糸の生産」と「人工飼料のコスト削減」を理科部の新たな研究テーマに掲げ,現在も研究を続けています。上州座繰り器の操作は,専門職人に弟子入りして習得しています。

2-1)染料配合人工飼料による色繭と染色シルクの創出

様々な染料を加えた人工飼料を約200匹の蚕(品種名:ぐんま200)に食べさせて作った赤・黒・紫・青・ローズピンクの各色繭から,耐光性の色調と高い強度を併せ持つ,新しい生糸の作製に成功しています。色調の鮮やかさでは通常の直接染色法よりやや劣りますが,本法は廃液を出さないという特長があります。

本研究は,「Google Science Jam 2015 グランプリ」と「2017年高校化学グランドコンテスト金賞」に輝いています。さらに,米国Google本社に招待されて,グランプリ招待プレゼンを英語で実施しています。

様々な染料を加えた人工飼料を約200匹の蚕(品種名:ぐんま200)に食べさせて作った赤・黒・紫・青・ローズピンクの各色繭から,耐光性の色調と高い強度を併せ持つ,新しい生糸の作製に成功しています。色調の鮮やかさでは通常の直接染色法よりやや劣りますが,本法は廃液を出さないという特長があります。

本研究は,「Google Science Jam 2015 グランプリ」と「2017年高校化学グランドコンテスト金賞」に輝いています。さらに,米国Google本社に招待されて,グランプリ招待プレゼンを英語で実施しています。

- Google Science Jam 2015 グランプリ(2015年11月14日,日本科学未来館)

- 受賞結果 https://japan.googleblog.com/2015/11/science-jam-2015.html

- 発表資料や映像など https://www.youtube.com/channel/UCsDoKKJT674YTI-Bvu1fDTQ

- 桐生タイムス「樹徳高理科部,米グーグル本社で研究発表(2016年4月6日)」 http://kiryutimes.co.jp/news/9289/

2-2) こんにゃく飛粉配合人工飼料による高機能シルクの創出

安価な飛粉を蚕の人工飼料に加えて与えると,飛粉に含まれるデンプンやセルロースなどが生糸を強くする可能性があることを突き止めました。本研究は,「第14回高校化学グランドコンテスト金賞」に輝き,日本蚕糸学会第88回大会(2018年3月,名古屋大)や日本シルク学会(2018年4月,群馬県桐生市)で発表しました。現在は,これらの学会で指摘された課題の解決を図っています。加えて,カーボンナノチューブを人工飼料に加えたり,繭の生成環境を変えてみたりして,より強度の高い生糸を作る研究を現在も進めています。生糸の観察は群馬大学理工学部(桐生キャンパス)で走査電子顕微鏡を用いて,引っ張り試験は群馬県繊維工業試験場(群馬県桐生市)で行っています。

- 桐生タイムス「地域産業の可能性を開拓,研究4年目の樹徳高理科部(2018年4月24日)」

(左)上州座繰り器をあやつり,生糸をつむぐ生徒たち

(右)群馬県繊維工業試験場における生糸の引張試験

おわりに

今回の取材で感じたのは,所属コース,学年,および男女間の垣根がない「部員間のコミュニケーションの良さ」でした。広井先生によれば,共同研究やイベント合宿をつうじて培っているそうです。このような環境下で指導を受けた2年生からは,実験計画の作成方法,実験ノートの書き方とデータのまとめ方,さらにプレゼンテーション能力まで身につくという話を聞きました。本理科部から,多くの人材が成長して巣立っていくことでしょう。樹徳高等学校理科部のご活躍とご発展を期待しています。新しい出会いと発見を求めて,今後も中・高校などの学校科学クラブのご紹介を続けていく予定です。

(左)人工飼料で飼育中の蚕(ぐんま200)

(右)尾瀬観察会

バックナンバー

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 日本大学習志野高等学校化学部」(2018年04月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 神奈川県立厚木高等学校SS研」(2017年7月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 第33回化学クラブ研究発表会」(2016年10月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 桐朋中学校・高等学校 化学部」(2016年4月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 宮城県仙台第二高等学校 化学部&日本化学会関東支部 化学クラブ研究発表会」(2015年7月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 茨城県立水戸第二高等学校 数理科学&生物同好会」 (2015年1月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 化学クラブ研究発表会&サイエンスインカレ」 (2014年7月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 福島県立福島高等学校スーパーサイエンス(SS)部」 (2014年4月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 駒場東邦中学校・高等学校 化学部」 (2014年1月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 化学部」 (2013年10月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 立教池袋中高等学校・科学部(後編)」 (2013年7月)

- 「~研究室訪問記~ 科学クラブを訪ねて: 立教池袋中高等学校・科学部(前編)」 (2013年4月)